こんにちは。Findy Tech Blog編集長の高橋(@Taka-bow)です。

皆さんは「開発生産性」という言葉を聞いて、何を感じますか?

これまで、エンジニアの「開発生産性」という概念に対する理解度や、その活用状況を体系的に調査した事例はほとんどありません。

そこで2025年、ファインディはソフトウェア開発における「開発生産性」に関する実態調査を実施し、日本のIT従事者798名にこのテーマを真正面から問いかけました。

その結果は、私たちの想定を大きく覆すものでした。これまで「日本は海外に比べてアジャイルやDevOpsの浸透が遅れている」といった一面的な見方がされがちでした。 しかし、実際に見えてきたのはそれだけではありません。日本の開発現場には、品質へのこだわりやチームワークといった確かな強みがある一方で、それを十分に活かしきれない構造的な課題が浮き彫りになったのです。

まずは今回の調査から見えてきた全体像をお伝えし、その後はシリーズでテーマごとに深掘りしていきたいと思います。

- 調査全体について

- 開発手法による意識の違いの本質

- 取り組みが失敗する本当の理由

- なぜ従来型ツールから移行できないのか

- 日本の開発者が本当に求めているもの

- 数値化への懸念と向き合う方法

- 経営層を説得する具体的な方法

- 品質文化を強みに変える改革のロードマップ

それでは、第2回以降で深掘りしていく各テーマに入る前に、まずは調査全体を象徴するいくつかの結果をご紹介します。

- 開発生産性への認識は前向き、でも実践にはギャップが

- 組織運営の課題が技術的課題を上回る現実

- 従来型ツールがAI時代の足かせに

- Developer Experience(DevEx)の低い認知と見えてきた課題

- 測定指標の混乱 ── 業界全体で「何を測るべきか」が不明確

- なぜ変われないのか ── ケイパビリティと体験のギャップ

開発生産性への認識は前向き、でも実践にはギャップが

興味深い発見のひとつは、IT従事者の開発生産性に対する認識が予想以上に前向きだったことです。

「開発生産性」という言葉に対してネガティブな印象を持つ人はわずか7.6%。多くのエンジニアが、生産性向上に対して前向きな姿勢を示していました。

特に注目すべきは、開発手法による意識の差です。

- アジャイル実践者の59.6%がポジティブな印象

- ウォーターフォール開発者は39.5%に留まる

私は「アジャイル実践者」のほうが、よりネガティブに捉えているのではと予想していたので、これは意外な結果でした。

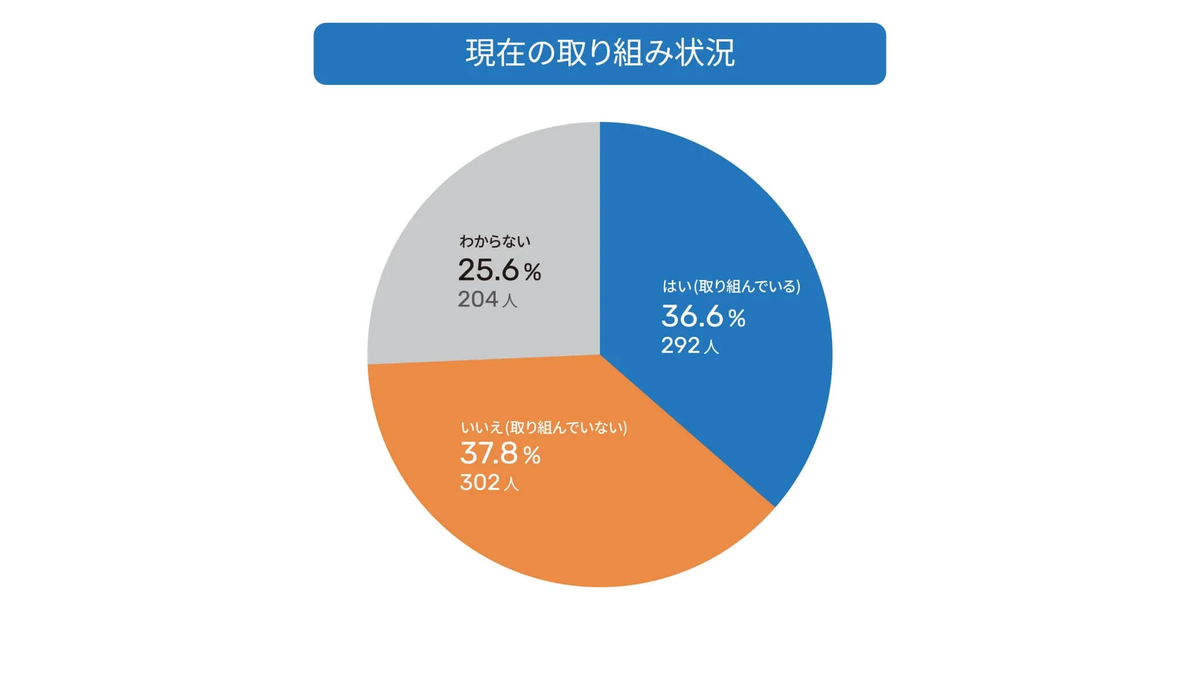

また、開発生産性向上への取り組みは「実施36.6%」「未実施37.8%」と拮抗している一方で、25.6%が自組織の状況を把握していないという結果が浮かび上がりました。これは、生産性への関心は高いにもかかわらず、取り組みが十分に浸透しておらず、組織内の情報共有やコミュニケーションに課題が残っていることを示しています。

組織運営の課題が技術的課題を上回る現実

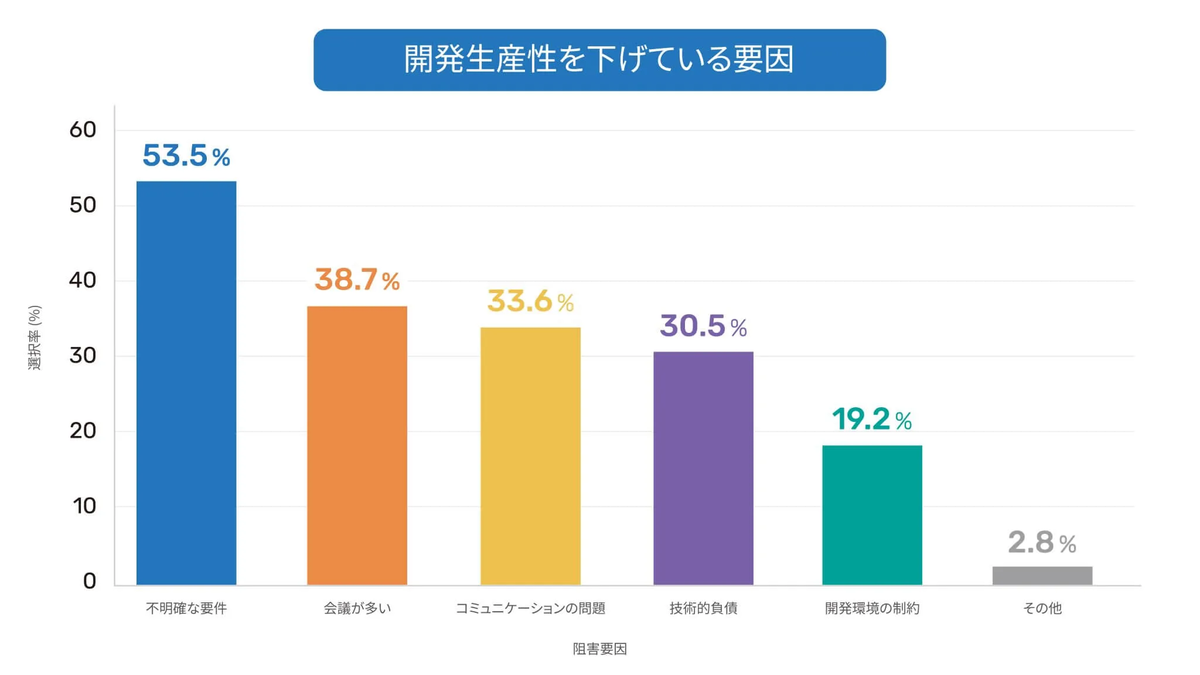

開発生産性を阻害する要因を尋ねたところ、技術的な問題よりも組織運営の課題が上位を占めました。

最大の障壁は「不明確な要件」(53.5%)です。半数以上のIT従事者が、プロジェクトの上流工程に大きな問題を感じています。続いて以下の通りです。

- 会議が多い 38.7%

- コミュニケーションの問題 33.6%

これらはいずれも組織運営に深く関わる問題であり、しかも長年にわたり繰り返し指摘されてきた課題です。

その根本原因は「やり方を変えないこと」にあるのではないでしょうか。どれほど最新のツールやフレームワークを導入しても、こうした本質的な課題に向き合わない限り、生産性の大幅な向上は望めません。

日本の開発現場は、技術力そのものは十分に備えているにもかかわらず、それを最大限に活かせる土壌が整っていない──そんな実態を映し出しているのかもしれません。

従来型ツールがAI時代の足かせに

ソースコード管理ツールの利用状況を見ると、技術格差の深刻さが明らかになりました。

- GitHub 30.5%

- Visual SourceSafe 15.8%

- Subversion 13.7%

GitHubがトップあることは驚きませんでしたが、2012年にサポートが終了したVisual SourceSafeが2位という事実は衝撃的でした。さらにSubversionも含めると、約3割の組織が従来型のバージョン管理システムを使用していました。

これは単なる「古いツールを使っている」という話では済みません。

GitHub CopilotやAmazon CodeWhispererなど、最新のAI開発支援ツールはGitベースのワークフローを前提としています。従来型ツールに縛られている組織は、AI活用による生産性向上の波に乗り遅れるリスクが高いのです。

つまり、現在の技術格差が、将来的にはさらに大きな生産性格差へと発展する可能性があるということです。

Developer Experience(DevEx)の低い認知と見えてきた課題

日本において「Developer Experience(DevEx)」という概念は、まだ広く浸透していません。今回の調査でも、DevExという言葉を知っていると答えたエンジニアはわずか 4.9% にとどまりました。

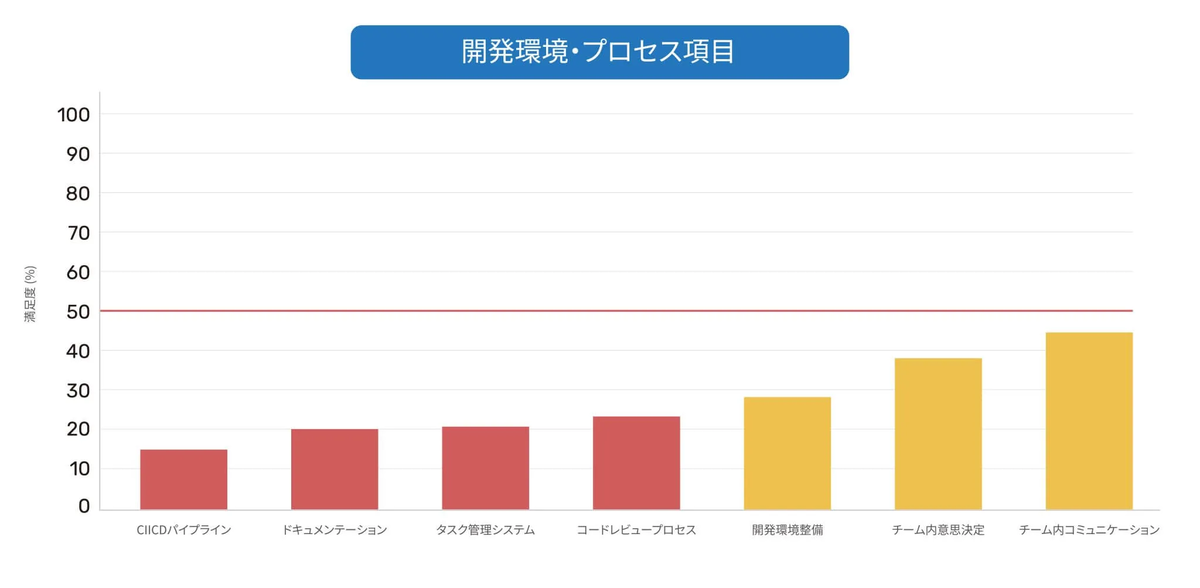

同じ調査では、DevExの要素であることを伏せたうえで、基盤的な要素の満足度も尋ねました。その結果、以下のようにきわめて低い数値が明らかになっています。

- CI/CDパイプライン 満足度14.2%

- ドキュメント管理システム 満足度17.5%

- 開発環境整備 満足度24.7%

これらの結果は、日本の開発現場におけるインフラ整備の遅れを如実に物語っています。特にCI/CDパイプラインの満足度が14.2%にとどまっているのは深刻です。継続的インテグレーション/デリバリーは現代のソフトウェア開発の基本であるにもかかわらず、8割を超えるエンジニアが不満を抱えたまま日々の開発を続けているのです。

こうした環境の不備は、エンジニアのモチベーション低下を招くだけでなく、生産性そのものにも直結します。ビルド待ち時間、手動デプロイによるミス、ドキュメント不足による知識共有の停滞 ── これらの問題が開発現場を日常的に妨げているのです。

測定指標の混乱 ── 業界全体で「何を測るべきか」が不明確

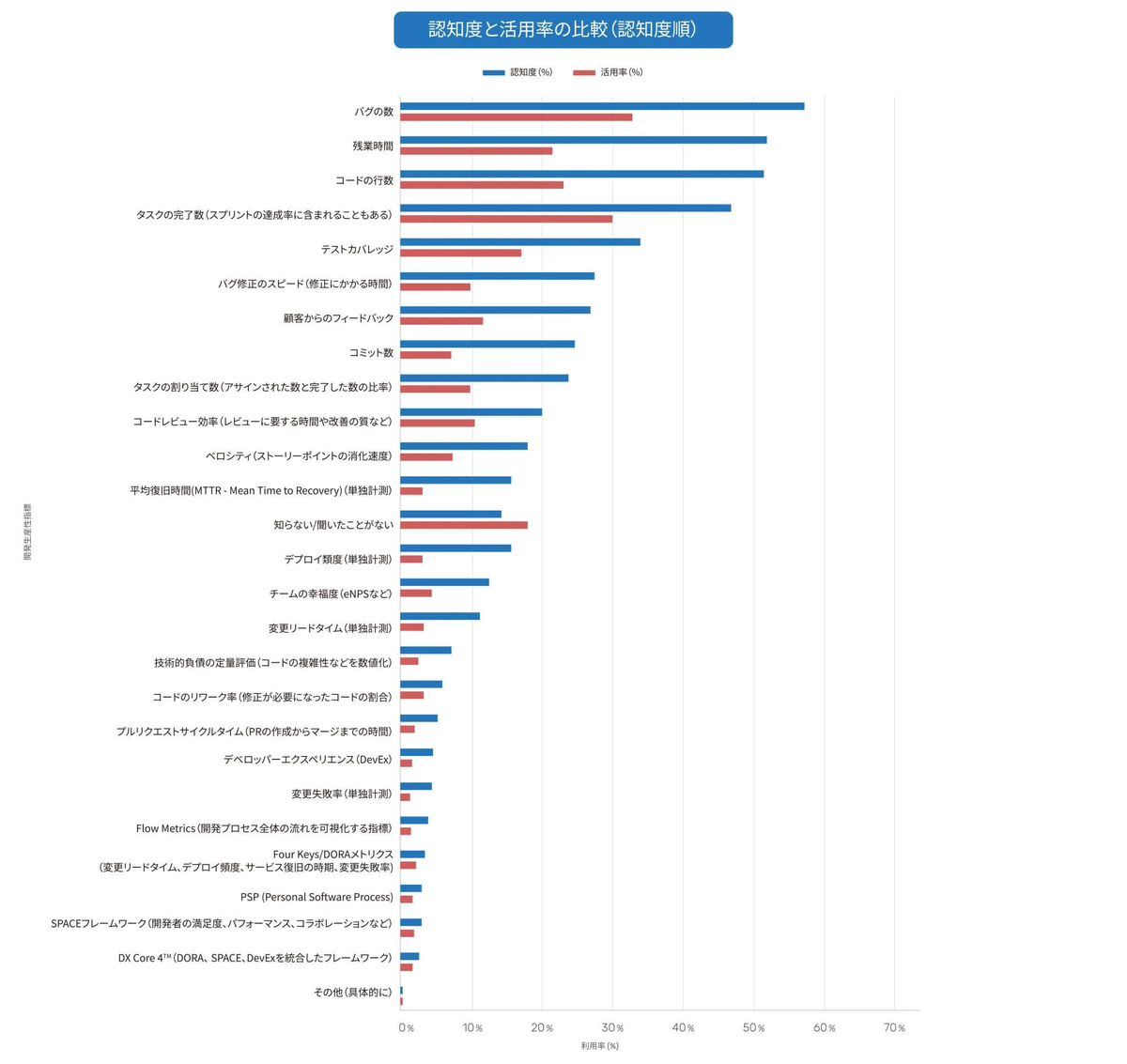

最後に、最も根本的な問題があります。業界全体で「何を測るべきか」という共通認識が欠けているのです。

実際、組織によって重視する指標は大きく異なります。ある企業はコード行数を追い、別の企業はバグ数を数え、さらに別の企業は残業時間を管理しています。しかし、これらの指標が本当に開発生産性を正しく示しているのか、確信を持てている人はほとんどいません。

世界的に注目されているDORA指標(デプロイ頻度、リードタイム、平均復旧時間、変更失敗率)の認知度がわずか 4.3% にとどまっているという事実も、この混乱を裏付けています。

測定基準が曖昧なまま「生産性を上げろ」と求められても、現場は困惑するばかりです。まるでゴールの見えないマラソンを走らされているようなものです。

なぜ変われないのか ── ケイパビリティと体験のギャップ

調査では、44.3%が「開発生産性を高めたい」と前向きに答えました。 しかし、実際に自社で具体的な取り組みをしていると答えたのは36.6%にとどまります。

ここで重要なのは、この36.6%が必ずしも「正しい指標に基づいて取り組んでいる」とは限らないという点です。測定基準が不明確なままでは、努力が空回りしてしまう危険があるのです。

その背景には、“知識として知っていること”と“実際に体験していること”の間に横たわる、大きなギャップがあります。

数字だけでは動けない現場

たとえば、DORA指標の認知度はわずか4.3%。「デプロイ頻度を上げよう」「リードタイムを短縮しよう」といった施策を伝えても、それがもたらす真の価値──素早いフィードバック、リスク低減、チームの自信向上──を実感したことがなければ、単なる数字遊びにしか見えません。

同じことはCI/CDの整備にも言えます。満足度14.2%という結果は、自動化がまだ十分に根付いていないことを示しています。ビルドやテストが自動化されていれば「コードを書いたらすぐに安心できる」「金曜の夕方でもデプロイできる」──そんな開発体験が得られます。しかし、体験がなければその価値を想像することすら難しいのです。

必要なのは「体験から学ぶ」ステップ

本当に必要なのは、生産性の高い組織が備えている ケイパビリティ(組織能力) を理解し、実際に体験することです。

- 疎結合なアーキテクチャ:チームが独立して素早く動ける

- 自動テスト:安心してリファクタリングできる

- モダンなバージョン管理:PR・レビュー・CI/CDが可能になる

ただし、これらのケイパビリティは一足飛びには身につきません。段階を踏んで育てていくしかないのです。

Visual SourceSafeを利用している組織は15.8%、Subversionを利用している組織は13.7%に上り、両者を合わせると全体の約3割を占めます。つまり、GitHub(30.5%)とほぼ同じ規模で、いまだにレガシー寄りの環境が現場に残っているのです。こうした環境では、PRやコードレビュー、CI/CDパイプラインといったモダンな仕組みを前提とした開発体験を実現するのは難しく、「デプロイを自動化しましょう」と言われても、その基盤自体が存在しません。

だからこそ、小さな一歩から始める必要があります。新しいツールの価値を「頭で理解する」のではなく、まずは「体験する」こと。その実感が、次のステップに進む原動力となります。こうした積み重ねが、最終的に組織全体の変革を実現していくのです。

日本の強みを活かしながら

日本の開発文化が培ってきた 品質へのこだわり や チームワーク は、決して手放す必要はありません。むしろそれを土台にしながら、新しいケイパビリティを段階的に身につけていく。そのプロセスこそが現実的な改善への道筋です。

あなたの組織は今、どの段階にいますか?

そして明日から、何を始めますか?

この問いへの答えを探るために、次回以降は7回にわたり調査結果をテーマ別に深掘りしていきます。

第2回は「開発生産性への意外な好印象 ── アジャイル実践者65.2%が前向きな理由」を取り上げます。

また、ファインディでは一緒に会社を盛り上げてくれるメンバーを募集中です 興味を持っていただいた方はこちらのページからご応募お願いします。